home>interventi/interviste> I guanti di Maroni

I guanti di Maroni

Luca Lenzini

1. Nel 1781 il capitano

Luke Collingwood, al comando della nave negriera Zong, ordinò di gettare

a mare, al largo dei Caraibi, 132 africani vivi e incatenati ai loro ceppi.

Motivo della decisione: la nave era fuori rotta, a corto di cibo e d’acqua, e il

suo carico umano – più precisamente, la merce – sempre più avariato,

sarebbe perito prima di giungere a destinazione, ragion per cui l’assicurazione

non avrebbe pagato lo spettante ai padroni della nave. Ad essere pagata era

infatti solo la quota per le “perdite in mare”1.

Ciò che portò alla ribalta il caso fu il processo che seguì, a Londra,

rifiutandosi appunto l’assicurazione di pagare le “perdite” dello Zong.

Dell’episodio

esistono resoconti e documenti di archivio; ad esso si riferiscono saggi assai

rilevanti nella storia dell’abolizione della schiavitù (1838 in Inghilterra). Ma

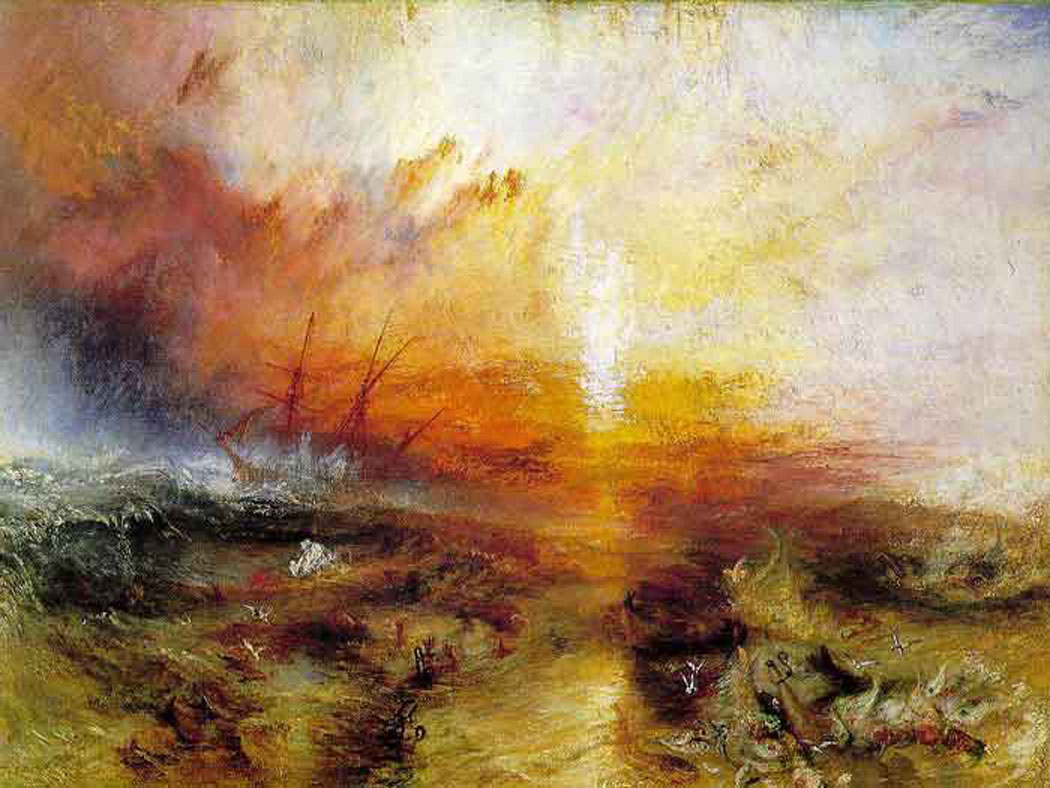

la storia dello Zong è nota anche perché ispirò a Turner uno dei suoi

quadri più famosi, Slavers Throwing Overboard the Dead and Dying – Typhoon

Coming On, comunemente conosciuto come The Slave Ship, esposto per la

prima volta a Londra nel 1840, nel pieno della campagna abolizionista (allora la

tratta degli schiavi era ancora fiorente negli Stati Uniti e negli imperi

coloniali portoghese e spagnolo). Probabilmente, secondo Simon Schama, oltre che

dalla storia dello Zong, all’epoca riproposta in racconti e pamphlets,

Turner fu influenzato anche da cronache più recenti, come quelle relative all’African

Squadron, la flottiglia della marina britannica impiegata per la caccia alle

navi negriere: «si era saputo» - scrive Schama - «che, incalzati dalle navi

britanniche, gli schiavisti, sia per guadagnare velocità e sfuggire

all’inseguimento, sia per sbarazzarsi delle prove che, se raggiunti, li

avrebbero incriminati, gettavano a mare il loro carico di schiavi»2.

Al quadro di Turner dedicò una pagina celebre John Ruskin, che nel primo volume

dei Modern Painters lo definisce «la più nobile opera» del pittore

inglese, ed anzi «la più nobile marina mai dipinta da un pittore»3. Ruskin puntò tuttavia l’attenzione sulla tecnica con cui Turner riusciva a

rendere, mirabilmente, gli effetti di luce e movimento della scena

rappresentata, ed erano perciò soprattutto il mare e la natura, non la tragica

fine degli schiavi, al centro del suo commento: alla nave negriera ed alla sua

truce storia Modern Painters dedica solo una breve nota a piè di pagina.

Dell’episodio

esistono resoconti e documenti di archivio; ad esso si riferiscono saggi assai

rilevanti nella storia dell’abolizione della schiavitù (1838 in Inghilterra). Ma

la storia dello Zong è nota anche perché ispirò a Turner uno dei suoi

quadri più famosi, Slavers Throwing Overboard the Dead and Dying – Typhoon

Coming On, comunemente conosciuto come The Slave Ship, esposto per la

prima volta a Londra nel 1840, nel pieno della campagna abolizionista (allora la

tratta degli schiavi era ancora fiorente negli Stati Uniti e negli imperi

coloniali portoghese e spagnolo). Probabilmente, secondo Simon Schama, oltre che

dalla storia dello Zong, all’epoca riproposta in racconti e pamphlets,

Turner fu influenzato anche da cronache più recenti, come quelle relative all’African

Squadron, la flottiglia della marina britannica impiegata per la caccia alle

navi negriere: «si era saputo» - scrive Schama - «che, incalzati dalle navi

britanniche, gli schiavisti, sia per guadagnare velocità e sfuggire

all’inseguimento, sia per sbarazzarsi delle prove che, se raggiunti, li

avrebbero incriminati, gettavano a mare il loro carico di schiavi»2.

Al quadro di Turner dedicò una pagina celebre John Ruskin, che nel primo volume

dei Modern Painters lo definisce «la più nobile opera» del pittore

inglese, ed anzi «la più nobile marina mai dipinta da un pittore»3. Ruskin puntò tuttavia l’attenzione sulla tecnica con cui Turner riusciva a

rendere, mirabilmente, gli effetti di luce e movimento della scena

rappresentata, ed erano perciò soprattutto il mare e la natura, non la tragica

fine degli schiavi, al centro del suo commento: alla nave negriera ed alla sua

truce storia Modern Painters dedica solo una breve nota a piè di pagina.

2. Qualche anno fa, una

fotografia che per un po’ suscitò qualche scandalo ritraeva la spiaggia di

Lampedusa, a mezzavia tra Africa e Italia: vi si vedevano alcuni villeggianti

intenti ad abbronzarsi e, un po’ discosto, il cadavere di un “migrante”

restituito al bagnasciuga dal mare. Uno dei tanti, approdato per il gioco delle

correnti ad un lido riservato al relax di turisti e amanti della “natura

incontaminata”: naufragi veri di “carrette del mare”, o procurati da zelanti

“scafisti”, sono infatti all’ordine del giorno nell’ex Mare nostrum,

ma per lo più i cadaveri hanno il buon gusto di restare al

2. Qualche anno fa, una

fotografia che per un po’ suscitò qualche scandalo ritraeva la spiaggia di

Lampedusa, a mezzavia tra Africa e Italia: vi si vedevano alcuni villeggianti

intenti ad abbronzarsi e, un po’ discosto, il cadavere di un “migrante”

restituito al bagnasciuga dal mare. Uno dei tanti, approdato per il gioco delle

correnti ad un lido riservato al relax di turisti e amanti della “natura

incontaminata”: naufragi veri di “carrette del mare”, o procurati da zelanti

“scafisti”, sono infatti all’ordine del giorno nell’ex Mare nostrum,

ma per lo più i cadaveri hanno il buon gusto di restare al fondo, senza turbare le vacanze dei villeggianti.

Nella foto, comunque, non era traccia dell’«ombra

della morte» evocata da Ruskin (alludendo a Macbeth) per la marina di Turner, e

tanto meno tifoni all’orizzonte: quel pacco di ossa e carne avariata era solo

un’intrusione, o meglio un’imperfezione, presto rimossa, nell’immagine mille

volte rivista nelle agenzie di viaggio: spiaggia, pieno sole, mare azzurro,

corpi ben sani e levigati.

fondo, senza turbare le vacanze dei villeggianti.

Nella foto, comunque, non era traccia dell’«ombra

della morte» evocata da Ruskin (alludendo a Macbeth) per la marina di Turner, e

tanto meno tifoni all’orizzonte: quel pacco di ossa e carne avariata era solo

un’intrusione, o meglio un’imperfezione, presto rimossa, nell’immagine mille

volte rivista nelle agenzie di viaggio: spiaggia, pieno sole, mare azzurro,

corpi ben sani e levigati.

Più recentemente, su «Paris-Match»

sono state pubblicate alcune fotografie che documentano l’accoglienza riservata

dagli agenti della Guardia di Finanza italiana ai migranti che una nave di

pescatori, il Bovienzo, aveva salvato dal naufragio al largo di

Lampedusa. I militari italiani indossano i guanti, particolare che spicca per il

contrasto con la pelle degli africani respinti in Libia. Così inizia il

servizio, intitolato Immigrants: le rêve brisé4:

Il croyait [il migrante, vedi

foto] quitter l’enfer, il y est replongé.

L’Italie le

reconduit sur le continent qu’il a fui avec ses 79 compagnons

d’infortune. Pour la premiére fois, des immigés

africains sont refoulés à la matraque et remis à

la brutalité des geôliers libyens, sous les yeux des nos

reporters. En 2008, 36900 “naufragés” se sont

échoués aux abords de l’ĩle de Lampedusa. Pour

endiguer ce flux, Silvio Berlusconi a fait voter une loi, au

mépris des droits de l’homme, qui requalifie la demande

d’asile en délit passible de dix-huit mois de prison.

L’an passé 3 immigrants sur 4 avaient déposé

une demande d’asile politique: 50 % avaient été

acceptées. Depuis, un accord a été signé

avec Kadhafi, les expulsés sont ramenés à Tripoli

sans que leur securité et leur dignité les plus

élémentaires ne soient garanties. Mais il n’y a pas

de barrage contre la misère. À Tripoli, il n’y aura

plus de photographes pour témoigner…

3. La procedura con cui è

rifiutata l’accoglienza ai migranti ha un nome: respingimento. Fino

ad oggi desueta, la parola è diventata improvvisamente popolare: impiegata dal

legislatore e dai giornali, dai politici e dai cittadini della Repubblica. Non

sappiamo a chi si debba tale nomenclatura; per certo però la parola-chiave è

associata al Ministro dell'Interno del governo italiano, Roberto Maroni, di cui

illustra la concreta devozione alla sicurezza del Paese.

Il Grande Dizionario

della Lingua Italiana registra per questa parola due accezioni, una generica e

l’altra tecnica: 1) «spinta all’indietro, in direzione opposta»; 2) «rinvio di

una lettera al mittente». La tipologia linguistica evoca immediatamente la

tipica aura burocratica italiana: vi si può cogliere una parentela con il

lessico che agenti e appuntati maneggiano con goffaggine stilistica, ma non

senza una certa sadica voluttà, nelle questure della penisola. In questo senso

il termine conserva l’impronta della plurisecolare stirpe degli

“azzeccagarbugli” e dei legiferanti, e si colloca così in un tempo lungo, che

rinvia ad un potere distante e minacciosamente imperscrutabile, ottuso e

malefico; tuttavia è da aggiungere che nell’uso corrente la connotazione

generica indicata dal Dizionario è specificata da quella tecnica (di ambito

esplicitamente “postale”), che mantiene, in forma di metafora, un contenuto di

verità. Una verità che appartiene al senso ideologico profondo, anzi al piano

viscerale dell’ideologia: qualcosa che precede perfino il razzismo, in quanto si

fonda sul piano brutalmente economico che regola l’esistenza degli individui

nell’odierno Mercato Globale. Rinviati al mittente (con i guanti): questa è

propriamente la ventura dei migranti. Che tornino alle loro terre di miseria, di

carestia, di guerre, di Aids: al niente da cui sono venuti, e che

vogliamo rimuovere dallo sguardo. Con la sua faccia da ometto da banco dei

pegni, nascosta e ammodernata dagli occhiali alla moda dell’anno scorso, il

Ministro degli Interni (amante del jazz) ci fa sapere che d’ora in poi i

nostri surfisti non avranno da temere pacchi dispersi tra le onde.

Quando venne in uso nei

media l’espressione extraordinary renditions Salman Rushdie scrisse un

articolo con il titolo Ugly phrase conceals an uglier truth5.

Lo scrittore vi denunciava l’intento mistificante che presiedeva alla

“brutalizzazione” del linguaggio operata con tale parola, e faceva i casi di

analoghe espressioni, come pulizia etnica o soluzione finale.

Altri esempi potremmo aggiungere, estraendoli dal campionario di ipocrisie e

rimozioni della storia patria: per esempio, per restare all’Africa, in merito

all’uso degli «aggressivi chimici» da parte dell’aviazione nella guerra

colonialista in Africa Orientale; ma già nel suo Goodbye to all that

Robert Graves notava come nelle comunicazioni dello stato maggiore agli

ufficiali inglesi al fronte sulla Somme l’uso del gas fosse definito «rilascio

dell’accessorio»6.

Eufemismi, ma di un genere particolare. Genere legato insieme alla civiltà di

massa ed alla guerra, dichiarata o meno, dai governanti – fascisti, nazisti o

sedicenti democratici – e destinata ad annientare l’altro. I protocolli

nazisti ne sono solo l’esempio più conseguente. Il guscio terminologico

neutralizza il nucleo abietto e inumano, mantiene le distanze – diciamo che usa,

linguisticamente, i guanti - restando sul piano “tecnico”, e così consentendo un

margine di ottenebramento, un’autoassoluzione che segna l’ingresso nella zona

grigia della coscienza che ha permesso Auschwitz. Il saggio di Th. W. Adorno

intitolato (appunto) L’educazione dopo Auschwitz si conclude con questa

osservazione:

Walter Benjamin mi chiese una

volta a Parigi, durante il periodo del nostro esilio politico, quando io

ritornavo ancora sporadicamente in Germania, se là ci fosse un numero

sufficiente di aguzzini pronti ad eseguire i comandi dei nazisti. C’era. La

domanda ha tuttavia una sua profonda ragion d’essere. Benjamin intuiva che gli

uomini che materialmente commettevano quegli orrori, al contrario degli

assassini da tavolino e degli ideologi, agivano in contrasto coi loro interessi

immediati, e assassinando gli altri, diventavano assassini di se stessi7.

4. Ha fatto bene Turner a

non mettere in primo piano gli schiavi annegati nel mare dei Caraibi, e a

fornire il vasto quadro d’insieme: onde («ampio sollevarsi dell’oceano intero»,

scrive più precisamente Ruskin), e tramonto, ombre fonde e vascello in corsa

verso la tempesta «con le esili alberature che si stagliano contro il cielo in

linee sanguinose». Ed ha ragione Schama, nel suo commento al dipinto, a

ricordare che l’artista («come Goya nei Disastri della guerra») non

voleva offrire «la bellezza», quanto piuttosto «farla a pezzi»: quel «tronco

semisommerso di un’africana nuda, di cui soltanto una gamba si leva impotente e

terribile in aria, mentre il corpo enfiato ondeggia oscenamente sotto la

superficie dell’acqua»8

doveva stare dentro un ampio e drammatico movimento, essere portata via e per

sempre e in corso di sparizione, appena una cosa – un particolare, un

dettaglio - tra i ceppi, gli squali e le onde. Solo così la condanna poteva

essere impietosa, totale, e insieme accennare ad una redenzione.

Poco prima dell’arrivo

del Bovienzo, a largo di Lampedusa era rimasto bloccato per quattro

giorni il cargo turco Pinar, al quale sia le autorità di Malta sia quelle

italiane avevano negato l’ingresso nelle rispettive acque territoriali. A bordo

143 migranti, recuperati da barconi alla deriva; ed il cadavere di una donna

incinta, che l’equipaggio non aveva fatto in tempo a salvare. «È l’ordine più

infame che abbia mai eseguito»: così si è espresso un militare delle motovedette

italiane che hanno riportato in Libia i migranti. «Un successo», e più ancora

«una svolta storica» ha commentato il Ministro degli Interni. Con che parole il

capitano Collingwood avrà argomentato le proprie azioni, per ricevere il premio

dell’assicurazione? Comunque sia, egli morì prima che il processo giungesse a

compimento. Ha fatto la sua parte, è entrato nella storia. Ora tocca all’ometto

del banco dei pegni. La domanda che ci riguarda è quindi: quanti aguzzini sono

pronti ad eseguire gli ordini?

note

1. L’episodio è ampiamente ripreso nell’opera di Paul Gilroy, The Black Atlantic. L’identità nera tra modernità e doppia coscienza, Roma, Meltemi, 2003 (ed. orig. London – New York, 1993). Tra gli studi recenti sul tema segnalo, sulla scia soprattutto di Glissant, Ian Baucom, Specters of the Atlantic («The South Atlantic Quarterly», Winter 2001, pp. 61-82).

2. Simon Schama, Il potere dell’arte. Le opere e gli artisti che hanno cambiato la storia, Milano, Mondadori, 2007, p. 268.

3. John Ruskin, Pittori moderni, a cura di G. Leoni, Torino, Einaudi, 1998, I, p. 480. Vedi Paul Gilroy, Art of Darkness, Black Art and the problem of bellnging to England, «Third World: Perspectives on Contemporary Art & Culture». (Spring 1990), 10, pp. 45-52. Il dipinto si trova al Boston Museum of Fine Arts.

4. François de Labarre, «Paris Match», 14 Mai 2009. Disponibile in linea: http://www.parismatch.com/Actu-Match/Monde/Actu/Immigrants-le-reve-brise-95709/ [19/05/2009]

5. Salman Rushdie, Ugly phrase conceals an uglier truth, «The New York Times», January 12, 2006. In linea: http://www.smith.com.au/articles/2006/01/09/1136771496819.html [11/06/2009] L’articolo è apparso in traduzione italiana su «Repubblica», 09/01/2006, pp. 1-17.

6. Robert Graves, Good-bye to All That. An Autobiography, New York – London, Jonathan Cape and Harrison Smith, p. 179 (trad. it. Addio a tutto questo, Casale Monferrato, Piemme, 2005, p. 171). L’espressione inglese è «discharge of the accessory»; Graves aggiunge in nota che «fu emanato un ordine speciale che impartiva severe punizioni a chiunque usasse termini diversi da “accessorio” per indicare il gas.» (ibidem). Per l’uso dell’iprite nella guerra d’Etiopia vedi Angelo Del Boca, I gas di Mussolini. Il fascismo e la guerra d’Etiopia, con contributi di G.Rochat , F. Pedriali e R. Gentilli, Roma, Editori Riuniti, 1996.

7. Theodor Wiesengrund Adorno, L’educazione dopo Auschwitz [1966], in Id., Parole chiave. Modelli critici, Milano, SugarCo, 1974, p. 142.

8. S. Schama, Il potere dell’arte… cit., p. 269

[24 giugno 2009]

home>interventi/interviste> I guanti di Maroni